Industriedesign

Vielseitig, dynamisch, komplex und zukunftsgewandt: Das Spektrum an Tätigkeitsfeldern im Industriedesign ist groß – und formt sich stets weiter. Traditionell umfasst es die Gestaltung und Entwicklung konkreter Gegenstände oder Produktsysteme. Dazu können etwa Haushalts-, Kommunikations- und Medizingeräte, Computer, Möbel und ganze Raumsysteme bis hin zu Fahrzeugen und vieles mehr gehören. Man kann sagen: Die meisten Produkte, die uns umgeben, entstammen dem Industriedesign.

Gleichzeitig beschäftigt sich das Industriedesign mit strategischen Designlösungen – dem Planen, Entwickeln, Erneuern und Kommunizieren von Interaktionen, Prozessen und Dienstleistungen. Dies oft in Zusammenarbeit mit Industrie, Service, Institution oder auch Forschung.

Gerade bei den großen Themen dieses Jahrhunderts, der Digitalisierung und der Bewältigung der Klimakrise, wird das Know-how eines zukunftsorientierten Industriedesigns gebraucht: Wie kann beispielsweise die Idee eines verantwortungsvollen Umgangs mit Digitalisierung in unserer Produkt- und Lebenswelt seine positive Entsprechung finden? – Es braucht smarte und inklusive Designstrategien und -lösungen.

Forderungen nach Nachhaltigkeit und Ökologie können Unternehmen nicht mehr nur mit einzelnen Produkten beantworten. Fragestellungen gewinnen heute an Komplexität und lauten eher: Wie sieht die „sustainable journey“ eines Unternehmens aus? – Neben einer werteorientierten Ästhetik gilt es also auch, eine hohe Sensibilität für umfassende Nachhaltigkeitsfragen zu bieten – neben ökologischen, CO2-neutralen Produkten eben auch ganze Produktions- und Wirtschaftskonzepte, welche die Umweltbelastung reduzieren und den Kreislaufgedanken fördern. Der verantwortungsvolle Umgang mit Materialien und Ressourcen, das Ausloten von Recycling- und Upcycling-Potentialen ist Teil einer neuen Produktentwicklung, eines Entwurfsprozesses.

Das Leben der Menschen verbessern

Traditionell hat sich das Industriedesign aus den Anforderungen der industriellen, der seriellen Produktion von Gebrauchs- und Investitionsgütern entwickelt. Es sind heute ästhetische, ergonomische und technische Aspekte sowie gleichzeitig auch wirtschaftliche, kulturelle, soziale – und neuerdings sogar biologische – Dimensionen, die gerade das Industriedesign zu einer hochinteressanten, progressiven Disziplin machen, um das Leben der Menschen auf diesem Planeten – und demnächst vielleicht auch in anderen Universen – zu verbessern!

Die welt von morgen gestalten

Industriedesign studieren an der Hochschule Darmstadt

Wie sieht die Welt vor morgen aus? Was werden wir brauchen? Welche Produkte, welche Materialien, welche Prozesse und Strukturen werden uns wie begleiten? – Unsere Lebenskontexte verändern sich schnell. Wer Industriedesign an der Hochschule Darmstadt studiert, wird ein zu vielen Seiten offenes, vernetztes Lehrgebiet entdecken, das sich kontinuierlich mit den aktuellen, oft interdisziplinären Fragestellungen unserer Zeit und den Potentialen von Innovation und Neuordnung beschäftigt.

Durch das Erlernen von soliden gestalterischen Fähigkeiten, die sowohl auf künstlerischen Prozessen als auch auf wissenschaftlich-theoretischer Reflexion beruhen, werden die Studierenden auf die vielfältigen beruflichen Anforderungen vorbereitet und zu engagierten, agilen und kritischen Industriedesignern ausgebildet.

Seit jeher arbeiten unsere Absolventen national wie international erfolgreich in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern. Wir vermitteln die notwendigen Fähigkeiten und Instrumente, damit die Studierenden die besten beruflichen Perspektiven erhalten.

Was wir Studierenden bieten

- die Förderung individueller Fähigkeiten und Interessen auf dem Gebiet des Industriedesigns

- die Entwicklung methodischen, entwerferischen Denkens

- die Entfaltung eines authentischen gestalterischen Ausdrucks

- unterschiedliche Zugänge zum Design durch lebendigen Diskurs in kleinen Entwurfsgruppen

- Interdisziplinarität auf vielen Ebenen

- zukunftsorientierte, weitsichtige Projekte und Themen

- exzellente Lehrende

realitätsnahe Ausbildung - Vernetzung mit der nationalen und internationalen Designszene

den Start in eine spannende und attraktive Karriere, um die Welt mit innovativen und nützlichen Produkten zu gestalten - vielfältige Karrierechancen in verschiedenen Branchen, von Konsumgütern über Automobilindustrie bis hin zu medizinischen Geräten

Was wir von Studierenden erwarten

- Offenheit für die Gestaltung sich verändernder Lebenskontexte

- Interesse an interdisziplinären Projekten

- Entwerferische Exzellenz

- Problemlösungsorientierte Haltung

- Interesse an ganzheitlichem Ermessen und Planen

- Ausrichtung der Entwürfe hinsichtlich Nachhaltigkeit, Ökologie

- Beständigkeit von Form und Konstruktion

- Interesse an umweltverträglichen Konzepten zu Vertrieb, Nachnutzung und Entsorgung

Die Struktur für dein studium

Das Studium Kommunikationsdesign gliedert sich in Grund- und Hauptstudium und schließt nach 8 Semestern Regelstudienzeit mit einem Diplom ab.

Im Grundstudium stehen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Orientierung im Vordergrund. Das Hauptstudium legt den Schwerpunkt auf gestalterische Projekte, die bis zum Diplom von einem breiten Fächerangebot begleitet werden.

Grundstudium

- Reguläre Dauer

2 Jahre - Abschluss

Vordiplom - Schwerpunkte

Orientierung, Vermittlung, elementarer Kenntnisse und Fertigkeiten.

Hauptstudium

- Reguläre Dauer

2 Jahre - Abschluss

Diplom - Schwerpunkte

Projektarbeit in einem breiten Spektrum von Arbeitsfeldern. Wissensvermittlung in Praxis, Theorie und Wissenschaft. Entwurfsprojekte in unterschiedlichsten Themenfeldern. - Praxissemester/Auslandsaufenthalt

Üblicherweise im 5. Semester

Diplomarbeit

Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss des Studiums ist die Diplomarbeit, ein weitgehend eigenständiges Entwurfsprojekt mit frei wählbarer Aufgabenstellung und Betreuung, das über einen Zeitraum von sechs Monaten entwickelt wird.

Horizonte erweitern

Praktische Erfahrungen in Designbüros, Agenturen oder der Industrie sind für die berufliche Orientierung erforderlich und werden durch ein obligatorisches Praxissemester im 5. Semester gewährleistet. Die Fachhochschule unterstützt die Studierenden bei der Praktikasuche.

Nach dem Grundstudium ist ebenfalls ein Auslandsaufenthalt an einer unserer Partnerhochschulen in (x) Ländern möglich, um den kulturellen und beruflichen Horizont zu erweitern und Erfahrungen im internationalen Umfeld zu sammeln.

Interdisziplinäre Kooperationen

Darüber hinaus findet der Praxistransfer über Designprojekte und Forschungskooperationen mit der Industrie und Institutionen statt. In der Vergangenheit wurde mit Siemens, Commerzbank, Canyon, Deutsche Bahn, dem Weltkulturenmuseum Frankfurt (Beispiele …) kooperiert.

Gastgeber-Kultur

Auch am Fachbereich Gestaltung in Darmstadt sind internationale Studierende herzlich willkommen und Teil unserer akademischen Kultur. Die Lehre findet in deutscher und englischer Sprache statt.

Grundstudium

Gestalterische Grundlagen

Die Vermittlung gestalterischer Grundlagen im ersten Studienjahr ist eine alle Sinne umfassende Sensibilisierung der Studierenden und beinhaltet erste entwerferische Projekte: Fragestellungen nach Prinzipien der Wahrnehmung, nach Ordnung, Struktur, Handhabung und des eigenen gestalterischen Ausdrucks werden dialogisch (Anmerkung der Redaktion/Verständnisfrage: Was ist hier mit dialogisch genau gemeint?) bearbeitet.

Über das Erkennen formaler und funktionaler gestalterischer Prinzipien lernen die Studierenden Möglichkeiten kennen. Sie erproben es, ihre Ideen auf verschiedene Art und Weise umzusetzen – abstrakt wie konkret. Dabei entstehen objekthafte, prozesshafte und situative Gestaltungsansätze.

Die Studierenden entwickeln und erfahren unterschiedliche Denkweisen, lernen abzuwägen und gestalterisch relevante Entscheidungen zu treffen – immer aus der Perspektive zeitgemäßer Fragestellungen. So weit es möglich ist, werden die fachlichen Schwerpunkte der Kolleginnen und Kollegen eingebracht, indem kurze Projekte übergreifend in den Bereichen Ergonomie, Theorie, Technologie und Interaktion stattfinden.

Alle Arbeiten sind iterativ verknüpft. In wöchentlichen Projektthemen vertiefen sich gestalterisches Nachempfinden und individuelles Tun. Die Studierenden sollen mit einem fundierten Möglichkeitssinn in das zweite Studienjahr starten, oder, um den Philosophen Peter Sloterdijk zu zitieren - „..mit der Vorfreude auf sich selbst."

Lehrende: Prof. Sabine Winkler

Darstellungsmethoden und -techniken

Im Zentrum steht das Kennenlernen verschiedener Arten und Mittel, Gedachtes und Mögliches abzubilden und es sich verfügbar zu machen.

Das Erlernen und Erproben von Prinzipien der Recherche, der Dokumentation und der Präsentation. Anhand von Abbildungen, Prozessdarstellungen, Handhabungssimulationen, Konstruktionsdarstellungen und des Erkennens von Systemzusammenhängen entstehen Entwurfsideen.

Lernziel: Aus Überlegungen Projektionen entwickeln, um darüber gestalterische Entscheidungen treffen zu können.

typografie

Die Studierenden klassifizieren Schriften, erstellen Layouts und lernen den professionellen Umgang mit Schrift und Bild. In praktischen Übungen entstehen Dokumentationen, Plakate und Präsentationen.

Lernziel: Vermittlung von Umgang mit Schrift und Typografie von Grund auf.

Zeichnen/Sachdarstellung

Es werden die Zusammenhänge zwischen Beobachten und Wahrnehmen von Naturphänomenen, ihrer zeichnerischen Darstellung und der Bildung des Vorstellungsvermögens thematisiert. Dies findet im Wechsel „Zeichnen nach der Natur“ und „aus der Vorstellung“ statt. Das explorative und analytische Zeichnen durch Beobachten von Materialität, Form, Bewegung, Plastizität, Räumlichkeit, Perspektive zielt auf ein interpretierendes Kommentieren des Gesehenen in einer Zeichnung.

Der freie Umgang mit der Zeichnung ermöglicht das Entwickeln einer eigenen individuellen zeichnerischen Sprache, von Ausdrucks- und Kommunikationsform durch impressive, konstruktive und expressiv-intuitive Methoden.

Lernziel: Die zeichnerischen und darstellerischen Fertigkeiten in Form von Notizen bei der Entwicklung von Gestaltungsideen zu nutzen sowie bildnerisch gestaltend anzuwenden. Zeichnen wird als Mittel zur Formfindung und Formentwicklung sowie zur Darstellung von Ideen, Varianten und Prozessen verstanden.

Darstellende Geometrie

Der Kurs schult das räumliche Verständnis der Studierenden und vermittelt Regeln für eine konstruktive Herangehensweise bei der Darstellung. Dabei werden stets Parallelen zum konkreten Gestaltungsprozess gezogen, um die Bedeutung des Zeichnens als Ausdrucksmittel in der Entwurfsarbeit zu veranschaulichen.

Durch praktische Übungen wird eine freie und zugleich wissensbasierte Herangehensweise gefördert.

Lernziel: Eigene gestalterische Visionen angemessen und überzeugend auszudrücken

Hauptstudium

Die in den grundlegenden gestalterischen und theoretischen Fächern des Grundstudiums angeeigneten Fähigkeiten und Kenntnisse – Recherche, Ideenfindung, Umsetzung, Inszenierung und Präsentation – kommen in den Entwurfsprojekten, die den vier Lehrgebieten Entwurf und Ergonomie, Mensch-System-Interaktion, Entwurf und Technisches Design und Spatial Design zugeordnet sind, zum Tragen. In der praktischen Anwendung werden die Grundkenntnisse vertieft und professionalisiert.

Megatrends, gesellschaftliche und kulturelle Strömungen, ökologische Notwendigkeiten, soziale Faktoren und technische Möglichkeiten – all dies spielt bei Überlegungen zu neuen Produkten und Projekten eine Rolle und wird im Entwurfsprozess miteinander in Einklang gebracht.

Dem Entwurf kommt im Curriculum ein hoher Stellenwert zu: Denn er ist ein kontinuierlicher Balanceakt zwischen eigener Position und den Erwartungen aller anderen Beteiligten – nicht nur im Studium, auch später in der beruflichen Praxis. Dies wird besonders im Hauptstudium immer wieder geübt, um das eigene Urteilsvermögen und den individuellen Ausdruck zu entwickeln und zu festigen.

Entwurfsprojekte werden jeweils zu Semesterbeginn von den jeweiligen Professorinnen und Professoren vorgestellt. Studierende können frei wählen. Die Entwurfsprojektarbeit findet in kleineren Gruppen statt, sodass ein intensiver Austausch gewährleistet ist. Die Lehrenden verstehen sich hier als Mentorinnen und Mentoren, die Studierende auf anregende und konstruktive Weise durch die Projekte begleiten. Eigenständiges Denken, Machen, Beurteilen, Entwerfen und Verwerfen zählen zu den Lehraspekten.

Entwurfsprojekte in fünf Lehrgebieten

Entwurf und Ergonomie

Entwerfen – Ideenräume erschließen, profund Neues schaffen – ist ein faszinierender und zugleich fordernder Prozess. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Strömungen, kultureller Tendenzen, sozialer und menschlicher Faktoren sowie technischer Möglichkeiten ist das Entwerfen auch in der späteren beruflichen Praxis ein kontinuierlicher Balanceakt – zwischen der eigenen Position sowie den Erwartungen und Anliegen aller Beteiligten, vor allem denen der Nutzer.

Um dem kreativen Potenzial von Gestaltung und den individuellen Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden, wird der Varianz von Gestaltungsaufgaben in unterschiedlichsten Kontexten mit einem Designprozess begegnet, der nicht auf einem universellen Methodengerüst basiert, sondern ganz spezifisch auf die Anforderungen der jeweiligen Aufgabe zugeschnitten ist.

Die Nutzung der meisten Produkte, Objekte oder Services erfordert menschliche Aktivität und/oder beeinflusst das menschliche Leben: Daher ist das Verständnis der anthropometrischen, physiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen, seiner Fähigkeiten, Grenzen und nicht zuletzt das Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen eine wesentliche Grundlage für die Entwurfsarbeit.

Während ein systematisches Verständnis es ermöglicht, das Design im Kontext zu betrachten, helfen verschiedene Recherchemethoden dabei, Probleme und Gestaltungsmöglichkeiten zu identifizieren sowie Designergebnisse zu validieren.

Lehrende: Prof. Tino Melzer

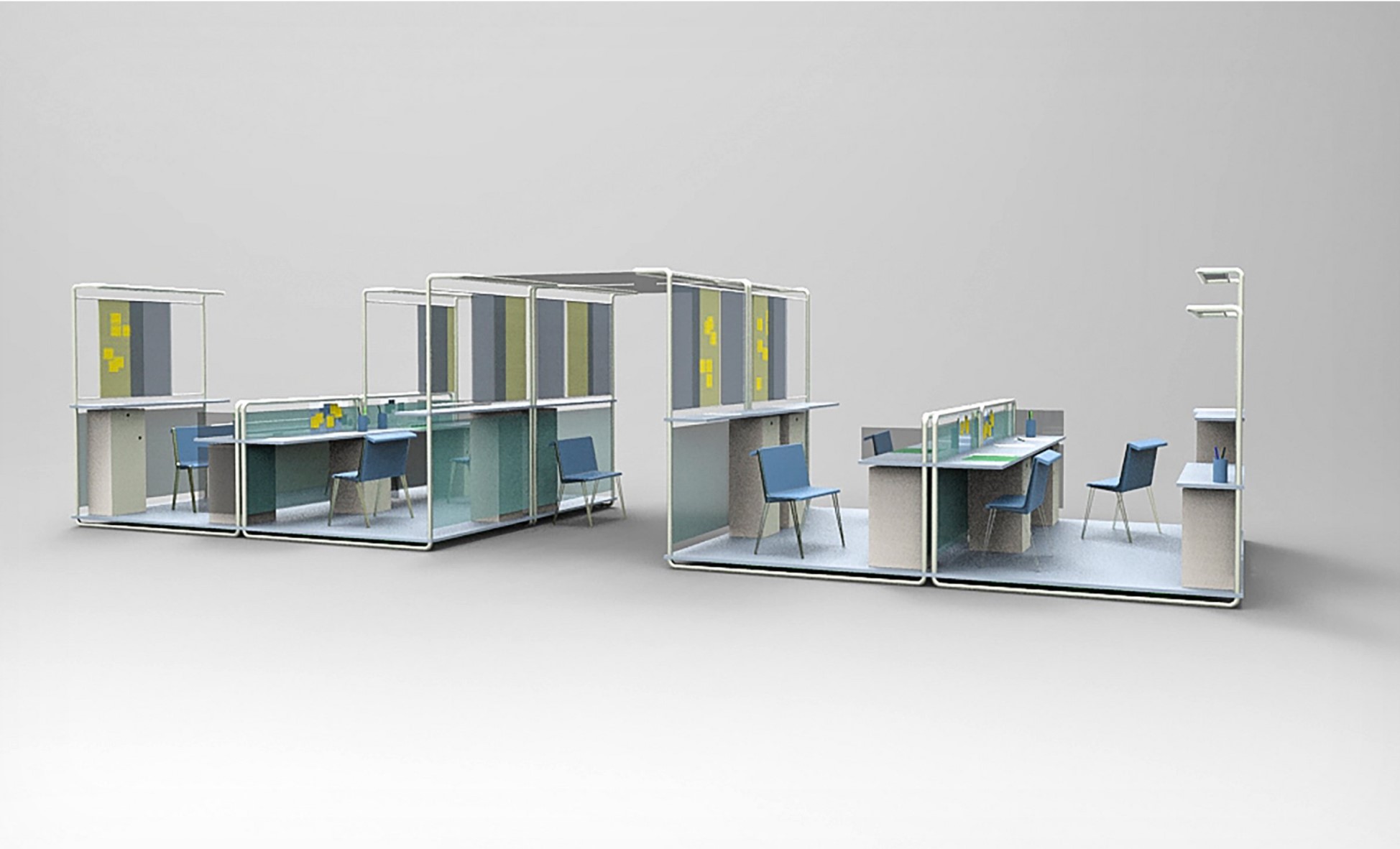

Spatial Design

Ein interdisziplinäres Lehrangebot der beiden Studiengänge Industriedesign und Kommunikationsdesign: Hier werden studiengangsübergreifend Projekte für Ausstellungen und Inszenierungen in kulturellen und kommerziellen Kontexten entwickelt – mit räumlichen, atmosphärischen, sensorischen, visuellen und szenografischen Mitteln.

Die Kompetenz in der Gestaltung und Wahrnehmung von Räumen und Interiors befähigt die Studierenden, als Ausstellungsgestalterinnen und Ausstellungsgestalter in Museen, Kulturinstitutionen und spezialisierten Designagenturen zu arbeiten, bietet aber auch eine ideale Voraussetzung für die Gestaltung von Arbeitswelten, Hotel Interiors u.v.m.

Lehrende: Prof. Tobias Katz

Entwurf und Theorie

Designhochschulen sind keine Berufsschulen, sondern kreative Orte, an denen neue Technologien, Lebensmodelle und Wirtschaftsweisen theoretisch und historisch analysiert und reflektiert werden. Es gilt, die stetige Entwicklung dieser Lebenszusammenhänge genau zu erforschen, um zu verstehen, welche gesellschaftlichen Herausforderungen und gestalterischen Handlungsspielräume sich daraus ergeben. Dies ist insbesondere auch deshalb notwendig, weil neue Technologien und Geschäftsmodelle keineswegs immer selbstverständlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen beitragen.

Exemplarische Entwurfsprojekte können in diesem Sinne als konkrete, kritische und kreativ-avantgardistische Veranschaulichungen verstanden werden, die das Potenzial haben, unser zukünftiges Leben vorausschauend positiv zu beeinflussen. Dazu ist es notwendig, dass zukünftige Gestalter*innen die größeren Zusammenhänge verstehen und verantwortungsbewusst auf die Bedürfnisse der Gesellschaft eingehen können.

Eine gut entwickelte Gestaltungskompetenz ergänzt die häufig praktizierten analytisch-planerischen Problemlösungsstrategien durch künstlerisch-intuitives Denken. Sie eröffnet damit erweiterte Erkenntnisdimensionen, die unkonventionelle und innovative Vorgehensweisen ermöglichen und daher in der Ausbildung gezielt entwickelt werden müssen. Dabei sollte man sich stets vor Augen halten, dass man durchaus Intuition in Wissen überführen, aber nicht aus Wissen heraus Intuition erzeugen kann.

Lehrende: Prof. Justus Theinert

Mensch- System-Interaktion

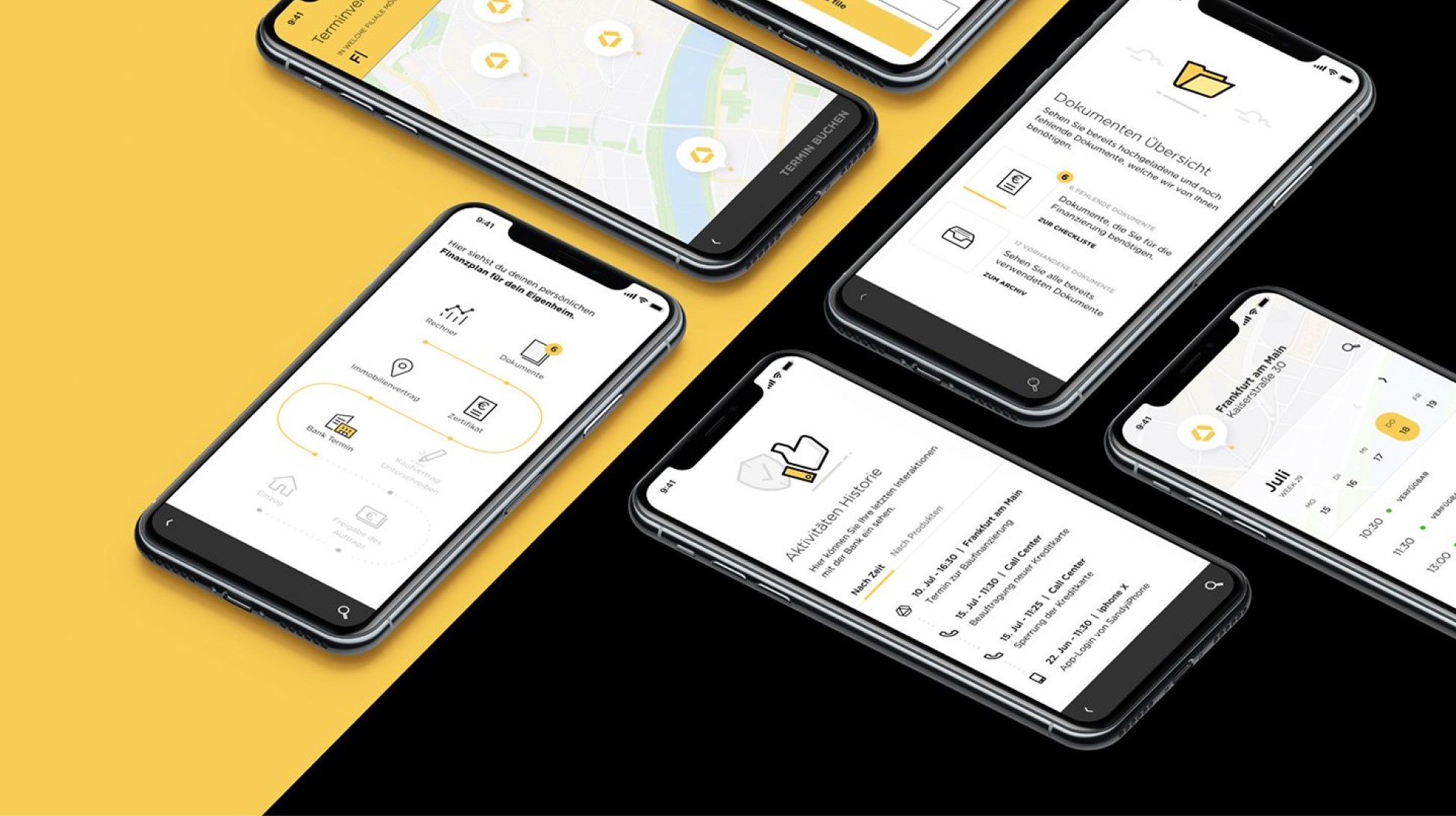

Designerinnen und Designer gestalten heute nicht nur einzelne Produkte, sondern zunehmend Business-Ökosysteme aus Hardware, Software und Services. Während Produkte früher aus mechanischen und elektrischen Teilen bestanden, sind sie heute zu smarten, vernetzten Produkten oder cyber-physischen Systemen geworden. Diese erweitern die Wertschöpfung und führen gleichzeitig zu einer exponentiellen Zunahme vornehmlich digitaler Mensch-Technik Schnittstellen im Alltag.

Deren Interface-Gestaltung ist eine wesentliche Designaufgabe. Es geht dabei um die nutzerfreundliche Gestaltung von Systemen, die datengetriebene und personalisierte Erlebnisse schaffen und im Idealfall nahtlos über alle relevanten Touchpoints und Technologien hinweg funktionieren. Hier sind durch den Designer die Erlebniskontexte, die wirtschaftlichen Aspekte und die technologischen Zusammenhänge in die Gestaltung menschzentrierter Technik-Interaktion einzubeziehen und formale, funktionale und ergonomische Teilaufgaben zu lösen.

Das Lehrportfolio umfasst die berufspraktische Entwurfsbetreuung in Projektarbeiten zur Konzeption und Gestaltung digitaler Experiences, sowie experimentelle Übungen und Vorlesungen zur Mensch-Technik- Interaktion. Vermittelt werden Grundlagen des Interface Designs und des User Experience Designs sowie Lehrinhalte zur Usability von Mensch- Maschine-Schnittstellen.

Die Entwurfsthemen wechseln jedes Semester und umfassen die Gestaltung von Graphical User Interfaces, Voice Interfaces, Brain- Computer Interfaces und die Gestaltung immersiver Erlebnisse in Mixed Reality. Digitales Prototyping und die experimentelle Erforschung aktueller digitaler Technologien und deren Reflexion im Design ist ebenso Teil der notwendigen Auseinandersetzung.

Lehrende: Prof. Philipp Thesen

Entwurf und Technisches Design

Lehrveranstaltungen zielen darauf ab, das kreative Talent und das systemische Denken der Studierenden im Rahmen vielschichtiger Sachverhalte zu fördern: Hierbei werden Wege zur Innovationsfähigkeit, Interdisziplinarität und zum Einsatz neuer Technologien vermittelt – immer unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Leitthemen. Sie erfahren hierbei auch die Chancen und Potenziale, die sie als künftige Designer mitbringen, um auf die heutigen dynamischen Herausforderungen reagieren zu können.

Die Lehrveranstaltungen bestehen aus Vorlesungen in Kombination mit Projektarbeiten, bei denen die Studierenden Lösungen und Systeme für umfassende Fragestellungen entwickeln, komplexe technologische und konstruktive Aufgaben bewältigen.

Im Designprozess werden Analyse- und Konstruktionsmethoden, neue Technologien sowie Kenntnisse von Fertigungs- und Produktionsverfahren unter Berücksichtigung der Materialität vertieft. Die Untersuchung mechanischer und elektromechanischer Fragestellungen und deren Wechselwirkungen sowie die Entwicklung eines fertigungsgerechten, nachhaltigen Produkts bilden Schwerpunkte. Interdisziplinäre Kooperationen mit Ingenieurstudiengängen, Sozial- und Geisteswissenschaften und externen Unternehmen sind ein regelmäßiger Bestandteil der Lehrveranstaltungen.

Lehrende: Prof. Tom Philipps

Entwurfsergänzende Fächer

Hier werden unterschiedliche Themenfelder aufgegriffen, um das breite Betätigungsfeld des Industriedesigners aus unterschiedlichen Perspektiven zugänglich zu machen und zu erfahren.

Hier werden sowohl Pflicht- als auch Wahlpflichtveranstaltungen angeboten. Studierende bekommen so die Möglichkeit, weiteres Basiswissen anzueignen und sich darüber hinaus nach individuellen Wünschen zu spezialisieren.

Technisches Entwerfen

Im Rahmen von Projektarbeiten erlangen die Studierenden die Fähigkeit, komplexere technologisch und konstruktiv ausgerichtete Aufgaben zu lösen.Konstruktionsmethoden

Kenntnisse von Fertigungs- und Produktionsverfahren unter Berücksichtigung der Materialwahl und deren spezifischen Eigenschaften mechanische Prinzipien und deren Wechselwirkungen Entwicklung fertigungsgerechter Produkte

Grafische Gestaltung

Mit den erworbenen Grundlagen der Typografie (Grundstusium) erarbeiten die Studierenden in praxisnahen Projekten individuelle grafische Arbeiten an der Schnittstelle von Kommunikations- und Industriedesign.

Verpackungsgestaltungen, Prozessgrafiken, Informationsgrafiken, digitale Bedienoberflächen, Apps, Piktogramme und Icons für Produkte

Präsentationstechniken

Wie präsentiert man ein fertiges Projekt oder ein Konzept, das sich noch in der Entwicklung befindet? Neben einer klaren Struktur im Präsentationsablauf sind anschauliche Darstellungen und Simulationen ebenso wichtig wie ein sicheres Auftreten und die richtigen rhetorischen Mittel. Wer rhetorisch geschult ist, kennt die Zusammenhänge zwischen der eigenen Rede und ihrer Wirkung auf die Zuhörer. Betonung, Sprechtempo, Atemtechnik und Körpersprache werden als Ausdrucksmittel trainiert. Zur Unterstützung der Rede wird der Umgang mit Präsentationsmitteln wie Beamer-Präsentation oder Präsentationsplakaten geübt.

Konstruktion und Technisches Zeichnen

- Vermittlung von Grundlagen zum entwurfsbegleitenden Konstruieren.

Erkennen von Wechselwirkungen zwischen Produktdesign, Konstruktion, Herstellungstechnologien und Materialien - Grundkenntnisse zum Anfertigen und Lesen von technischen Zeichnungen

Üben von Fähigkeiten zur nonverbalen Kommunikation über Zeichnungen – u. a. auch über Sprachgrenzen hinweg - Schulung in der Verbesserung des 3-dimensionalen Vorstellungsvermögens

Theorie/Wissenschaft

Um die komplexen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, braucht es ein tiefes Verständnis dafür, wo angefangen haben: Die solide, praktische Gestaltungskompetenz wird bereichert durch spannende Designgeschichte, Einsichten und Anschauungen: Theoretische und wissenschaftliche Fächer sind daher wichtige Komponenten des Industriedesign Studiums in Darmstadt.

In diesen Kursen geht es darum, theoretische Argumentationen und wissenschaftliche Forschung zu designrelevanten Themen auf hohem Niveau eigenständig zu reflektieren. Auch diese Fertigkeit zahlt auf die Durchsetzungskraft von überzeugenden Entwürfen und Präsentationen ein. Darüber hinaus lernen die Studierenden in diesem Bereich die juristischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit kennen.

Design virtuell testen und erleben: design.h-da.de/human-factors-lab

Mit dem mit modernster Technik ausgestatteten, exklusiv an der Hochschule Darmstadt gegründeten Human Factors Lab haben Studierende die Möglichkeit, digitale Technologien und deren Anwendung in der Entwicklungsphase durch die vernetzte Hard- und Softwareausstattung in menschlichen Bedarfssituationen zu erforschen. Mithilfe digitaler Sensoren und virtueller 3D-Visualisierungen arbeiten Mitarbeiter und Studierende an Echtzeit-Prototypen und Modellierungen in Mixed Reality.

Das Lab dient der Erweiterung und Vertiefung der Lehrinhalte im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion und Human Factors. Darüber hinaus fungiert es als Kooperationsplattform zwischen Design, Wissenschaft und Industrie.

Geschichte und Theorie der Gestaltung

Vermittlung von Einblicken in die Geschichte des Produktdesigns, die verdeutlichen, wie Lebensform und Gestaltung der Lebenswelt miteinander verzahnt sind.

historische Betrachtungen um ein offenes und vertieftes Verständnis unserer Kultur auszubilden, um Vorstellungen jenseits aktueller Moden und Trends entwickeln zu können

Werkzeuge zur weiteren selbstständigen Auseinandersetzung mit gestaltungshistorischen Detailfragen

Üben kritischen Denkens: Wie lassen sich gestaltungsrelevante Fragen intellektuell entschlüsseln? Was zeichnet begrifflich klare und logisch schlüssige Aussagen aus? Wann sind Argumentationen über Design stichhaltig? Welchen argumentativen Wert besitzen Anschauung und Erfahrung? Welche Rolle spielen wissenschaftliche Forschungsmethoden und -ergebnisse? Welche Relevanz haben designtheoretische Erkenntnisse für die Gestaltungspraxis?

Planungsmethodik

Wir planen und steuern – bewusst oder unbewusst – unseren Entwurfsprozess. Der Kurs zeigt, welche Möglichkeiten bestehen, den eigenen Entwurfsprozess effektiv und effizient zu gestalten. Ziel ist es, den Grundstein für einen individuellen Werkzeugkasten zu legen, Überblick über Methoden, damit sie Gesteren für alle Aspekte und Phasen eines Entwurfes zur Verfügung stehen Grundsteinlegung für individuellen Werkzeugkasten, der Lust auf Anwendung und Improvisation macht.

Ökologie

Orientierung im aktuellen Nachhaltigkeits-Diskurs, explizite Reflektion der wichtigen Rolle des Industriedesigns in diesem Kontext. Überblick über die vielfältigen Konzepte von Nachhaltigkeit und Strategien nachhaltiger Entwicklung Reflektion ethischer Fragen zu Wirtschafts- und Wertesystemen, zur Begrenztheit natürlicher Ressourcen und zur Verteilungsgerechtigkeit.

Kennenlernen der Roadmap für nachhaltiges Wirtschaften & Innovation als Strukturierungshilfe Sie hilft dabei, Wissenswertes, Begriffe, Themen, Diskurspositionen, Best-Practice-Beispiele, Werkzeuge und Methoden besser zu verorten Vermittlung von Wirkungszusammenhänge entlang der gesamten Wertschöpfungskette für ein besseres Verständnis von nachhaltigem Wirtschaften, um auf dieser Basis ökologisch, sozial und ökonomisch tragfähige Konzepte entwerfen zu können.

Recht

Überblick über die gewerblichen Schutzrechte wie beispielsweise Patente und Gebrauchsmuster, Marken und Designschutz. Sie können zusammen mit dem Urheberrecht einen weitreichenden Schutz für kreative Leistungen und Geistesblitze bieten. Es wird ein Blick in die Gesetzestexte geworfen, jedoch geht es vor allem um die Erörterung der praktischen Auswirkungen, um Anregungen für die eigene berufliche Praxis mitzunehmen.

Erarbeiten von grundlegenden rechtlichen Regelungen und praxisrelevanten Aspekten des Designschutzes und des Urheberrechts. Was kann durch ein registriertes Design oder durch das Urheberrecht geschützt werden? Wie entsteht der jeweilige Schutz bzw. wie wird er beantragt? Welche Rechte und Forderungen können gegenüber unberechtigten Nachahmern durchgesetzt werden?

Technologie und Computer-Aided Design

(CAD)

Die Studierenden erlangen im Rahmen von aufeinander aufbauenden Lehrveranstaltungen die Grundlage der Konstruktion 3-dimensionaler Objekte mit Hilfe von Software. Zielsetzung ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, selbstständig eigene Entwürfe im CAD zu definieren, zu visualisieren und/oder zu animieren.

- Umgang mit dem NURBS-Modeller (Rhino) und dem parametrischen Modeller (SolidWorks)

- Visualisierung/Rendering (Keyshot/Blender)

- Gestaltung von Objekten mit Hilfe generativer Algorithmen (Grashoppe)

Dreidimensionale Darstellungstechniken/Modellbau

Die Studierenden erhalten ein designspezifisches Basiswissen zur 3-dimensionalen Ausarbeitungen und Umsetzungen von Gestaltungskonzepten.

Sensibilisierung hinsichtlich geeigneter 3-dimensionaler Bearbeitungsformen

Veredelung schnell bearbeitbarer Werkstoffe.

Erstellung von Vor- und Präsentationsmodellen mit dem Einsatz geeigneter Werkzeuge und ggf. auch Werkzeugmaschinen. Hierbei stehen tradierte Werkzeugmaschinen aus der Metall- und Holzverarbeitung als auch Rapid-Prototyping Maschinen (3D Drucker), Laserschneider und CNC Fräsen zur Verfügung

Werkstattzulassung: die Studierenden durchlaufen Werkstattzulassung, die sie zu einer unabhängigen Nutzung des Maschinenparks und der Werkstätten qualifiziert und sie in allen relevanten Bereichen der Arbeitssicherheit sensibilisiert.

Material- und Fertigungstechnik (MFT)

Grundlage und Überblick zu Materialien und Verarbeitungstechnologien

das Spektrum an traditionellen und neuen, nachhaltigen Materialien

Verarbeitungstechnologien (mit Schwerpunkt Kunststofftechnologien) und deren Einsatzgebiete, die für das Industriedesign relevant sind

Ergonomie (Human Factors)

- Vermittlung von Kenntnissen über die anthropometrischen, physiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen, über seine Fähigkeiten und Grenzen.

- Grundstudium: Kennenlernen unterschiedlicher Methoden (Arbeitsplatzanalyse, Usability Studien), um Probleme und gestalterische Lösungen zu identifizieren.

- Hauptstudium: Vertiefen systemanalytischer Betrachtungen sowie Methoden der qualitativen und quantitativen Recherche.

- Human Factors Lab: Für die Entwicklung und Validierung von Designlösungen kommen digitale Verfahren wie die sensorbasierte Bewegungserfassung (Motion Tracking) zur Anwendung.

Ästhetische Theorie

Förderung des Verständnisses von Designpraxis in ihrem breiten kulturellen Kontext. Die theoretische Auseinandersetzung zielt auch darauf ab, den historischen Zusammenhang von Designbewegungen, Stilen und Techniken zu verstehen und daraus Schlüsse für zukünftige Handlungsfelder zu ziehen – z.B. zur Verwendung künstlicher Intelligenz oder zu den Besonderheiten gestalterischer und künstlerischer Entwicklungsprozesse.

Kritisches Hinterfragen von Wechselwirkungen zwischen Design, Gesellschaft, Zivilisation und Kultur

Wie beeinflusst Design gesellschaftliche Normen und Werte?

Welche Rolle spielt kulturelle Vielfalt im Designprozess?

Wie kann ästhetische Kompetenz die Lebensqualität verbessern?

Ökonomie

Vermittlung des komplexen Systems von unternehmerischen Geschäftsmodellen und Zusammenhängen der sehr unterschiedlichen und relevanten Akteure. Erstellen eines Business Model Canvas: Anhand eines fiktiven Produkts lässt sich so ein Weg aufzeigen, der aus ökonomischer Sicht alle relevanten Aspekte aufzeigt, die hypothetisch für eine erfolgreiche Produkteinführung notwendig sind.

Sozialpsychologie

- Vermittlung von rundlegendem Wissen über wissenschaftlich fundierte psychologische Erkenntnisse, die im Kontext des Industriedesigns relevant sind, um das Erleben und Verhalten von Nutzern zu verstehen.

- Erkenntnisse der Sozial- und Wahrnehmungspsychologie und deren Anwendung im Bereich des Konsumentenverhaltens, der Trendforschung, der User Experience Forschung und des Persuasive Designs

- Erarbeiten, Präsentieren und Diskutieren wesentlicher psychologischer Erkenntnisse auf Basis vorbereiteter wissenschaftlicher Literatur. Übertragen der Erkenntnisse auf die Herausforderungen im Industriedesign

- Tiefere Einblicke in das für Industriedesigner wichtige Erleben und Verhalten von Nutzern, die Basis für das Schaffen eines nutzerorientierten, überzeugenden Designs

grundlegende Kompetenzen im Aufbereiten und Präsentierten wissenschaftlicher Inhalte und in der Durchführung von Diskussionen; hier werden individuelle und gezielte Feedbacks gegeben